- 小学校・中学校の就学援助制度は年収がいくらまでなら受けられるのか?

- 年収500万円・600万円でも受給可能?

こんな疑問にお答えします。

値上げ値上げで生活コストが上がり、「学校生活にかかる費用が家計に重くのしかかる…」そんな悩みを抱えている方も少なくありません。

この記事では、就学援助制度の年収基準や所得制限について詳しく解説します。

また、自治体による基準の違いや、扶養人数による具体例、さらに年収700万円以上でも受給可能なケースについても紹介。申請時の注意点や審査に落ちた場合の対処法も取り上げます。

- 就学援助制度の年収基準や所得基準の仕組みについて

- 自治体ごとの準要保護世帯の年収基準の違いと具体的な金額目安

- 扶養人数や所得控除が基準に与える影響

- 審査に落ちた場合の対処法や申請時の注意点について

就学援助制度の年収はいくらまで受給可能?所得基準額とは?

- 就学援助制度が受けられる年収の基準とは?

- 所得基準額の基本的な仕組み

- 小学校・中学校で基準は変わらない

- 年収と所得は違うので注意

就学援助制度が受けられる年収の基準とは?

就学援助制度における所得基準額は、経済的な理由で義務教育を受けることが困難な家庭に対して、必要な学用品費や給食費などを援助するための基準です。この基準は、各自治体によって異なり、家族構成や年齢、世帯人数に基づいて設定されています。

- 生活保護を受けている家庭

- 生活保護を受給している場合、自動的に就学援助の対象となります。

- 準要保護世帯

生活保護を受けていないが、所得が一定額以下の家庭- 前年の世帯全員の総所得が、自治体で定める基準額以下であれば対象になります。この基準以下の家庭は、”準要保護者、準要保護世帯“となります。

(2)就学援助の対象者

a.要保護者

生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(令和4年度 約8万人)b.準要保護者

市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (令和4年度 約117万人) 【認定基準は各市町村が規定】

「困窮している者」というと、来月家賃払えない…というレベルを想像する人もいるかもしれませんが、実際には、就学援助の認定基準は自治体により様々で、家賃の高い地域では、基準になる年収の目安はそれなりに高いことも多いです。

所得基準額の基本的な仕組み

所得基準額は、世帯の収入だけではなく、扶養人数や家族構成も考慮されて決定されます。

例えば、扶養する人数が多ければ基準額が引き上げられ、より高い年収でも対象となる可能性があります。

小学校・中学校で基準は変わらない

また、就学援助制度の小学校と中学校では、学用品費や給食費といった具体的な補助内容が異なる場合があります。しかし、世帯の年収・所得基準については基本的に大きな違いはありません。

自治体によっては、中学校進学に伴う特別な費用(制服代や通学用の自転車購入費など)を加味して、補助金の額が若干上乗せされることもあります。

年収と所得は違うので注意

就学援助制度を申請する際には、いわゆる年収である「収入」と「所得」の違いを理解することが重要です。

収入は家計全体の総収入額を指し、給与や、事業収入、年金などが含まれます。一方、所得は収入から控除や必要経費などを差し引いた金額で、自治体が基準として採用することが多いです。

たとえば、年収が500万円でも、所得が基準内であれば就学援助を受けられる可能性があります。

なお、所得は、手取り額とは違います。税金や社会保険料などを差し引く前の額で計算されます。手取りで基準を判断すると誤解しやすいため注意が必要です。

給与所得者(会社員・パートなど)の場合

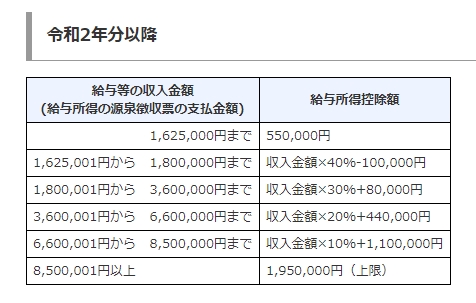

給与所得者(会社員やパートなど)の場合の「所得」とは、給与収入から必要経費を差し引いた金額を指します。

給与収入: これは、勤務先から受け取るすべての金額を含みます。基本給、賞与、残業手当などが含まれ、源泉徴収前の総額を指します。

給与所得: 給与収入から「給与所得控除」を引いた金額です。給与所得控除は、給与収入に応じて定められた一定の金額で、労働に伴う必要経費を概算で控除するためのものです。

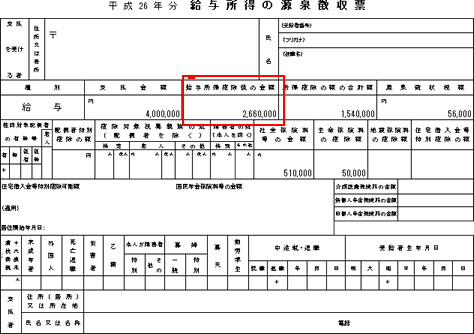

サラリーマンの場合は、一般的に源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」となります。

源泉徴収票の給与所得控除後の金額は以下の欄に記載されています。

- 支払金額は400万円なので、いわゆる年収は400万円

- 給与所得控除後の金額は266万円

就学援助の基準額として使われるのは、「給与所得控除後の金額」としている自治体が多いです。

なお、この給与所得控除ですが、計算方法が数年ごとに改正されます。

自営業の場合

自営業、個人事業主などの場合は、売上・収入から必要経費を除いた金額が、「所得」となります。

年末調整を行っていないで確定申告をする場合、また自営業などで確定申告を行う場合には、確定申告書の収入の総額から必要経費を差し引いた金額が「所得合計」の金額になります。

共働きの場合世帯所得で合算した金額

夫婦共働きの場合、両方の所得金額を合算した金額が就学援助の基準額となります。

夫は会社員、妻パート収入ありの場合ですと、

- 夫 会社員:給与所得控除後の金額

- 妻 パート:給与所得控除後の金額

の合計額が世帯所得となります。

夫自営業、妻会社員の場合ですと

- 夫 自営業:売上-経費=所得の金額

- 妻 会社員:給与所得控除後の金額

の合計が世帯所得となります。

就学援助を受けられるかどうかは、この世帯所得の金額を意識しておく必要があります。

就学援助制度は年収500万円・600万円でも受給可能?具体的な年収ラインと条件

就学援助制度は、経済的に苦しい家庭で小学生・中学生の児童がいる家庭への支援制度な為、ネットの情報などでは、年収500万円、600万円もあったら就学援助は無理でしょうと回答されているものも多いです。

しかし、実際は住んでいる自治体・世帯人数により年収500万円、600万円でも就学援助を受けられる場合があります。

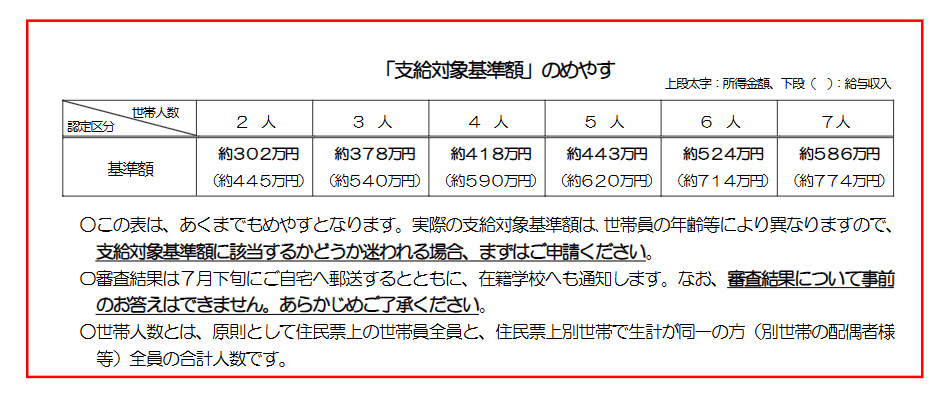

世田谷区

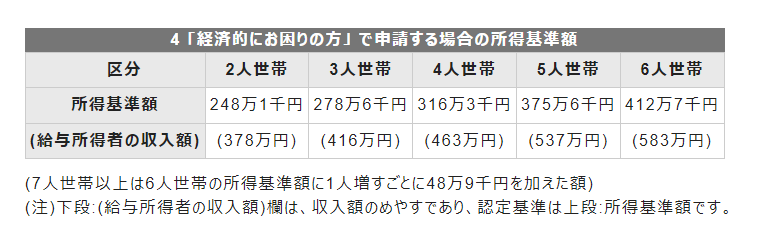

※2025年1月8日時点で取得した情報です。

東京都世田谷区では、世帯人数が3人で所得378万円、年収で約540万円なら就学援助の基準内になると書かれています。また5人世帯で年収約620万円、6人世帯で年収714万円という目安が出ています。

世田谷区では年収500万、600万、700万円まで対象者になる場合がある

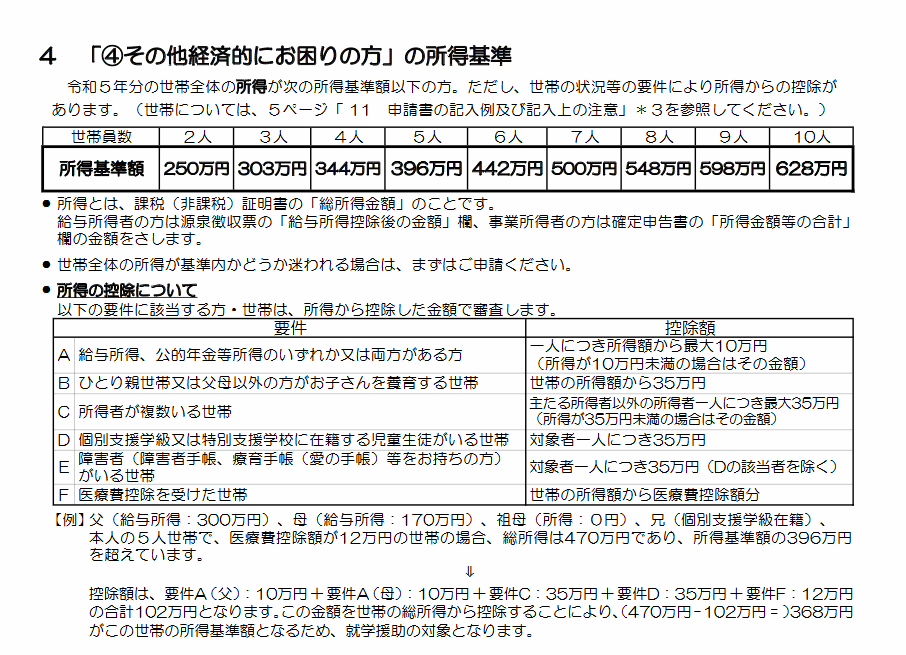

横浜市

※2025年1月8日時点で取得した情報です。

神奈川県横浜市では、世帯人数が5人で所得基準額が396万円となります。

さらに所得控除があり、世帯の状況・要件によって変わります。医療費控除を多く受けている方は基準内に入る場合があります。

なお、給与所得396万円は年収目安は550万円ほどになりますが、所得控除によって年収もう少し上でも基準内の場合があります。

名古屋市

※2022年3月13日時点で取得した情報です。

愛知県名古屋市では、世帯人数が5人で所得375.6万円、年収で約537万円なら就学援助の基準内になると書かれています。

大阪市

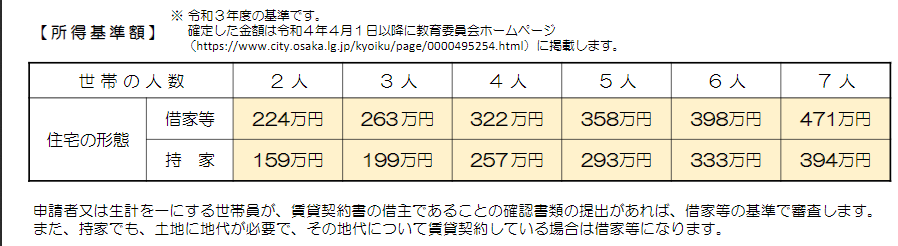

※2022年3月13日時点で取得した情報です。

大阪市では、借家等と、持家では所得基準額が違います。年収の目安の記載はなく、世帯所得金額ということにご注意ください。

給与所得者の年収目安ですと、貸家5人世帯所得358万円が、年収500万円の範囲になります。

札幌市

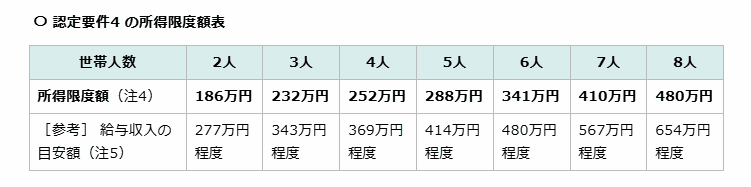

※2025年1月13日時点で取得した情報です。

北海道札幌市では、世帯人数が7人で所得410万円、年収で約567万円なら就学援助の基準内になると書かれています。

なお、以下のとおり、働いている人の人数や収入額によっても基準の金額が変わります。

(注5) [参考]は、給与の場合の収入額(源泉徴収票の「支払金額」)の目安です。同じ世帯人数であっても、働いている方の人数や収入額によって、金額が変動する場合があります。あくまで参考であり、この欄の目安額自体は審査には使用しません。

札幌市就学援助

福岡市

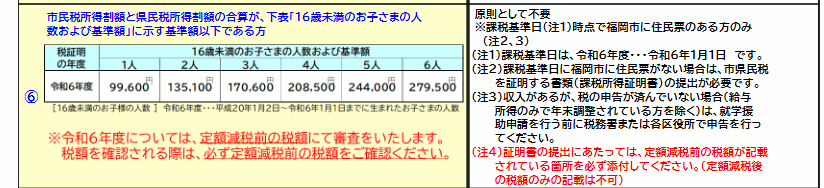

※2025年1月13日時点で取得した情報です。

福岡市の場合は、年収・所得金額の目安がわかりにくいです。

基準が、「市民税所得割額と県民税所得割額の合算」となっていますので、住民税額の書類を確認しないとわかりません。

FAQ(よくある質問)

- Q就学援助の所得基準額とは?

- A

自治体ごとに異なりますが、生活保護基準の1.1~1.3倍が目安です。

- Q手取りと所得は違う?

- A

手取りは、税金や社会保険料を引いた後の金額であり、実際に使えるお金です。

所得は、給与所得控除を引いた後の金額であり、税金を計算するための基準となります。

- Q申請したけど審査に落ちたら?

- A

審査に落ちた場合、申請書類の不備や、基準内と思っていた年収が実際には基準を超えていた可能性があります。不明な点があれば自治体の就学援助窓口に確認してみましょう。

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

就学援助の審査に落ちたときの対応策|基準の違いと申請時の注意点を徹底解説

就学援助制度 年収どれくらいかの基準と注意点まとめ

- 就学援助制度は経済的に困難な家庭を支援する制度

- 所得基準額は自治体ごとに異なる

- 生活保護基準を参考に基準額が設定されている

- 扶養人数が多いほど基準額は高くなる

- 生活保護受給世帯は自動的に対象となる

- 準要保護世帯は所得が基準内なら対象

- 小学校と中学校で基準は変わらない

- 収入と所得の違いを理解する必要がある

- 自治体によって申請書類が異なる

- 年収500万円でも扶養人数次第で受給可能

- 医療費控除が基準額に影響することがある

- 共働き世帯では世帯所得が基準になる

- 審査に落ちた場合は申請内容を見直すべき

- 自治体の公式サイトで詳細を確認する必要がある